En España bendita tierra

Donde puso su trono el amor

Solo en ella el beso encierra

Armonía sentido y valor

La española cuando besa

Es que besa de verdad

Y a ninguna le interesa besar con frivolidad

(«El beso en España». Manolo Escobar)

Pero este no es un artículo sobre el nuevo anteproyecto de ley del aborto.

¿No están cansados de que todo el mundo les hable de lo mismo, de que les cuenten las mismas cosas? ¿O no son las mismas cosas?

Corríjanme si me equivoco: llevamos años hablando de las mismas cosas, y cada vez lo hacemos peor.

Ustedes, lectores con un intelecto supuesto de entrada, lectores exigentes, ¿se enteran de algo cuando hablan nuestros políticos a este su pueblo, sus oyentes, sus atentos espectadores? ¿Comprenden su discurso? Quiero decir, ¿les parece lógica, completa, y explicativa su exposición? Entenderán ahora por qué hablaba de su intelecto. Explicaba Roman Jakobson con un solo esquema que cuando nos comunicamos el objetivo primordial es hacer llegar un mensaje codificado a un receptor, que lo descodifica. Intervienen además el medio (canal), el mensaje y el contexto, que deben danzar al unísono para que esta máxima se cumpla.

Si queremos que se cumpla, claro.

Ocurre cada vez más a menudo que todos estos elementos funcionan y en cambio pasa desapercibido el código. Parece que todo va bien, pero algo nos chirría en lo que nos están diciendo. Entonces hay que frenar y analizar los cimientos; no el concepto, sino la palabra.

Unido a la oratoria el lenguaje político debería pasar una revisión que alzara su valor a lo que cualquier otro lenguaje tiene en su ámbito, porque, como dice Javier Marías:

En nuestra época se ha producido por razones estructurales, sociales y en gran parte técnicas, una transformación respecto de casi todo el pasado. Hasta hace pocos decenios cada persona veía a muy pocas: el círculo de la familia, los amigos próximos, los que vivían en un ámbito reducido, el pueblo o una parte de la gran ciudad. Las imágenes escaseaban: los príncipes elegían a sus futuras esposas examinando un cuadro, obra de un pintor cuya fidelidad a lo real era problemática. Rara vez se tenía una visión directa de los políticos y gobernantes. Ahora vivimos rodeados de innumerables imágenes de todo tipo; no solo conocemos las facciones sino la expresión, la manera de hablar, cómo se dice y qué se dice, en muy diversas circunstancias, en soledad o en compañía, hablando en público para enormes mayorías. Si nos equivocamos, no tenemos disculpa.

De polvo y flores

En este apartado con un título tan cañí Manolo Escobar encontraría su sitio, y Almodóvar lo aprobaría también. Hay características enraizadas cual árbol milenario en el lenguaje de nuestros políticos que, como la caspa, siempre acaban saliendo a relucir.

El lenguaje político y el periodístico tienen características comunes. Los estudiosos en la materia, como Fernando Lázaro Carreter los enmarcan a ambos en la categoría de «lenguajes especiales o sectoriales», porque:

—Sufren los condicionamientos de uso del lenguaje, es decir, están sometidos a la creatividad lingüística.

—No existe en ellos función críptica del mensaje, a diferencia de los argots o jergas.

—No existe univocidad en la relación significado-significante, a diferencia de los lenguajes científico-técnicos. Por otra parte el valor de sus unidades es lingüístico, depende del uso, ya que están muy presentes los fenómenos de polisemia, sinonimia, connotación…

Así, el lenguaje político es además un compendio por un lado del modo de emplearse los signos lingüísticos en la política y los significados que tienen según las distintas ideologías, y por otro es un conjunto de procedimientos propios de los políticos, es decir, el empleo del lenguaje en los discursos o textos políticos, atendiendo tanto a su finalidad como a su función.

Pero la definición es más compleja que esto, porque siendo un «lenguaje especial» y no siendo jerga ni lenguaje científico, el discurso político posee características de todos ellos: mezcla lo ambiguo con lo concreto, utiliza el vulgarismo en el ámbito puramente profesional como es el Parlamento, cuando debería ser el lugar donde se contaminara del tecnicismo.

Al final, ningún político habla como un político en su propia casa. Es idiosincrático y complejo.

Otro académico, Manuel Alvar, opina que todas las funciones del lenguaje están presentes, con diferente intensidad y de una forma u otra, en el lenguaje de los políticos:

Función referencial, en el propio enunciado; expresiva, cuando el hablante habla consigo mismo y de sí mismo, tratando de crear una imagen positiva del orador; conativa o apelativa, cuando el discurso se orienta claramente al destinatario y se espera producir un determinado comportamiento (uso de vocativos e imperativos); fática o de contacto, con llamadas de atención al auditorio; metalingüística, cuando son los propios políticos los que plantean el significado de ciertas palabras o se lo requieren a un contrincante; poética, representada esencialmente en los encadenamientos y en las repeticiones. Y esta es, sin duda, la «maría» de las asignaturas, en la que al final pegamos el patinazo por hacerlo mal y pronto.

Los años en los que fuimos poetas

Hubo un tiempo en el que fuimos sobresalientes en este campo. Fue en la Segunda República, cuando un brote de élite cultural llegó al Gobierno, rodeado aún de populismo de todos los colores.

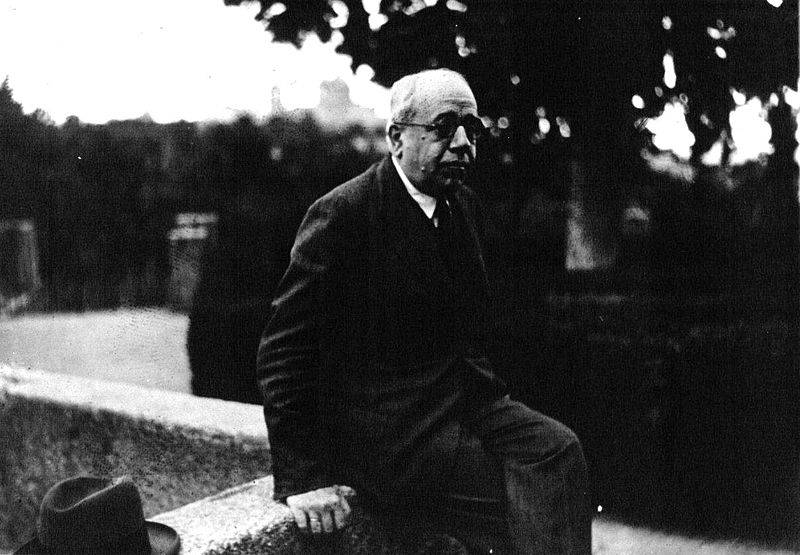

Hablaba Manuel Azaña, entonces ministro de la Guerra, a propósito de los cimientos en un discurso el 14 de octubre de 1931 «España ha dejado de ser católica»:

Con la realidad española, que es materia de la legislación, ocurre algo semejante a lo que pasa con el lenguaje; el idioma es antes que la gramática y la filología, y los españoles nunca nos hemos quedado mudos a lo largo de nuestra historia, esperando a que vengan a decirnos cuál sea el modo correcto de hablar o cuál es nuestro genio idiomático. Tal sucede con la legislación, en la cual se va plasmando, incorporando, una rica pulpa vital que de continuo se renueva. Pero la legislación, señores diputados, no se hace solo a impulso de la necesidad y de la voluntad; no es tampoco una obra espontánea; las leyes se hacen teniendo también en presencia y con respeto de principios generales admitidos por la ciencia o consagrados por la tradición jurídica, que en sus más altas concepciones se remonta a lo filosófico y lo metafísico.

También Niceto Alcalá Zamora fue reflejo del lenguaje literario y poético que hizo distinguir la oratoria de estos años de cualquier otra característica de otros periodos de la historia española.

Decía Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación, en un documental sobre este periodo: «Eran personas cultivadas desde el punto de vista literario, que además eran bastante poéticos, ya que conocían la poesía y el teatro, ambos artes muy importantes de la oratoria política del momento», y se sorprendía de la capacidad «para hacer discursos memorables» de los políticos republicanos. La «excepcional memoria» de los oradores de la época les permitía, según Gutiérrez-Rubí, «estar enardeciendo a sus bases dando a la vez muestras de una capacidad de retención y de improvisación muy importante».

Unos años atrás y fuera de nuestras fronteras, hubo también otras formas de discurso con un componente poético elevado, pero mucho menos adornados, donde primaba la claridad del mensaje y el efecto de las palabras en los oyentes: la época de Adolf Hitler.

Efectivamente Hitler fue un gran orador. En la década de 1920, mientras que la mayoría de políticos hablaban en un estilo que era rimbombante y pomposo, plano y aburrido, o áspero y brutal, Hitler siguió el modelo de los oradores socialdemócratas, auténticos agitadores. Se ganó gran parte de su éxito como orador diciendo a su público lo que querían oír. Utilizó un lenguaje sencillo y directo que la gente común entendía, con frases cortas, potente, emotivo y lleno de consignas.

Para captar la atención del público, iniciaba su discurso hablando en voz baja, poco a poco su voz adquiría profundidad, iba levantando el tono de la voz, en un crescendo hasta gritar en el final, todo acompañado por gestos dramáticos cuidadosamente ensayados, magnéticos; mientras manejaba a su público llevándolo hacia un paroxismo frenético de enaltecimiento del mensaje.

Todo lo que decía era absoluto, irrevocable, visceral, sin un atisbo de duda. Podría no convencernos su mensaje, pero al menos, nos llegaba alto y claro. Era, entonces, el gran teatro del mundo.

El lenguaje político español

Tranquilos, la política es un arte agrario. Hay que sembrar, regar, cuidar, dejar que pase el tiempo, podar, seguir cuidando… No se pueden improvisar discursos. (Julio Anguita, 1998)

Sabemos que detrás de un político hay toda una campaña de publicidad, comunicación, propaganda y estrategia. Hay una relación directa entre los grandes temas políticos y la producción de léxico. Con ello, se trasluce la dinámica política de los diferentes históricos y su tratamiento y significación. Es nuestro deber exigir que, desde lo alto del edificio que con todo esto quieran construir, nos hablen con claridad, y eviten, en la medida de lo posible, las características que históricamente arrastramos, a saber:

La repetición. El político español repite hasta la saciedad. Repite abusando de la enumeración, especialmente la que va de lo particular a lo general, probablemente con espíritu de enaltecer sus palabras, por ejemplo cuando escuchábamos a Josep Borrell decir: «Un bienestar erigido sobre un uso descuidado o abusivo de las materias primas, del agua o de la energía, significa, a escala nacional, europea y planetaria, pagar un alto coste en términos de contaminación, de creciente desaparición de especies y de los ecosistemas». (4/10/1998, El País)

O a José María Aznar en una entrevista en 1999: «(…) [refiriéndose a la obligación de llegar a la media de la riqueza de los países de la Unión Europea] y eso es mi objetivo, nuestro objetivo, y ese es el objetivo para los primeros años del siglo XXI».

Repite también por sinonimia, pero su «determinación y máximo empeño» «total y absoluta» corren el riesgo de provocar el tedio en sus oyentes.

Alargamiento de expresiones. A la repetición se unen las expresiones perifrásticas y el frecuente barroquismo con fórmulas como «con carácter inmediato», «en el seno de» o «poner de manifiesto», a lo que, además, se le añade el cliché telescópico: unión de dos palabras que expresan lo mismo pero que unidas con una conjunción copulativa forman una construcción aparentemente ingeniosa («lisa y llanamente», «largo y tendido», etc.).

Amor por la prefijación y la sufijación hasta límites insospechados (esto es, de dudosa corrección lingüística). Prueben en casa. Tomen un verbo o sustantivo inicial, como «concretar», por ejemplo. Extraigan un derivado («concreto», «concretizar»). Sométanlo a un nuevo estiramiento (¿«concretización»?).

Retroalimentación. Uso de un lenguaje autorreferencial, de tal forma que, si se contaran las palabras de un discurso político, en el top ten de vocablos más utilizados estarían sin duda alguna «gobierno», «partido» y «político».

Y los eufemismos.

Ah, el eufemismo, cuantos buenos ratos de interpretación nos ha traído a nuestras casas. Sabemos que los problemas importantes del mundo originan su propio vocabulario, pero hay que ser muy avispado para saltarse la clase de lengua y tirar por el camino más corto. Según Manuel Seco, eufemismo es «toda aquella palabra o expresión que sustituye a otra que se considera malsonante o desagradable». Y de nuevo, Lázaro Carreter añade y matiza: «proceso muy frecuente que conduce a evitar la palabra con la que se designa algo molesto o inoportuno sustituyéndola por otra expresión más agradable».

El eufemismo es, en fin, una forma de enmascarar la realidad o el pensamiento, desde el lenguaje amortiguado, la redundancia y la vaguedad. Forman una lista de las que nos gustan: dinámica e inconclusa.

Si se ha democratizado la cultura y los medios de difusión, si la tecnología está de nuestro lado y al servicio del entendimiento y el progreso, ¿cómo nos la van a «colar» con el lenguaje, que está en el origen del ser humano?

Recientemente escuchamos hablar del aborto como «ese asunto». El eufemismo en su cierta medida nos hace gracia. Como moda, no tiene por qué ser negativo. Pero cuando hace referencia a una actuación innecesaria e impopular, especialmente necesitada por su repercusión social de un explicación lejos de lo políticamente correcto, nos incomoda, nos indigna, y nos hace hablar de nuevo de los mismos temas con el tedio y la pereza que su propio lenguaje nos crea.