«Lo que no se nombra no existe»

George Steiner

Abordar la polémica sobre el lenguaje sexista implica inexorablemente obtener por respuesta interminables juegos de palabras ridiculizando el uso del desdoblamiento léxico como único argumento. Asumido este riesgo, merece la pena dedicar unas líneas si con ellas contribuimos al debate que ha impulsado ya muchos avances que reflejan la realidad actual en el lenguaje. Hoy nos parece normal que haya graduadas, licenciadas, arquitectas, etc., un derecho reconocido en 1995 por el Ministerio de Educación y Ciencia con la aprobación de la Real Academia Española y el Instituto de la Mujer; un gran paso que algunos y algunas consideran banal y dispendioso.

Desde su nacimiento, cualquier persona es interrogada por distintas administraciones, instituciones y empresas sobre su sexo a través de los más variados formularios; sin embargo, hasta hace poco, este dato se perdía en la burocracia y automáticamente se convertía en «vecino», «empleado», «alumno», etc., aunque se tratara de una mujer y no formara parte de un plural mixto. Hoy en día resulta chocante que a una mujer se le pregunte si es señora o señorita y puede firmar un contrato bajo la línea «la trabajadora» o «la responsable de la empresa». Estos y otros muchos gestos indican un cambio de mentalidad llevado a la práctica e invitan a seguir adecuando nuestra lengua a los tiempos actuales.

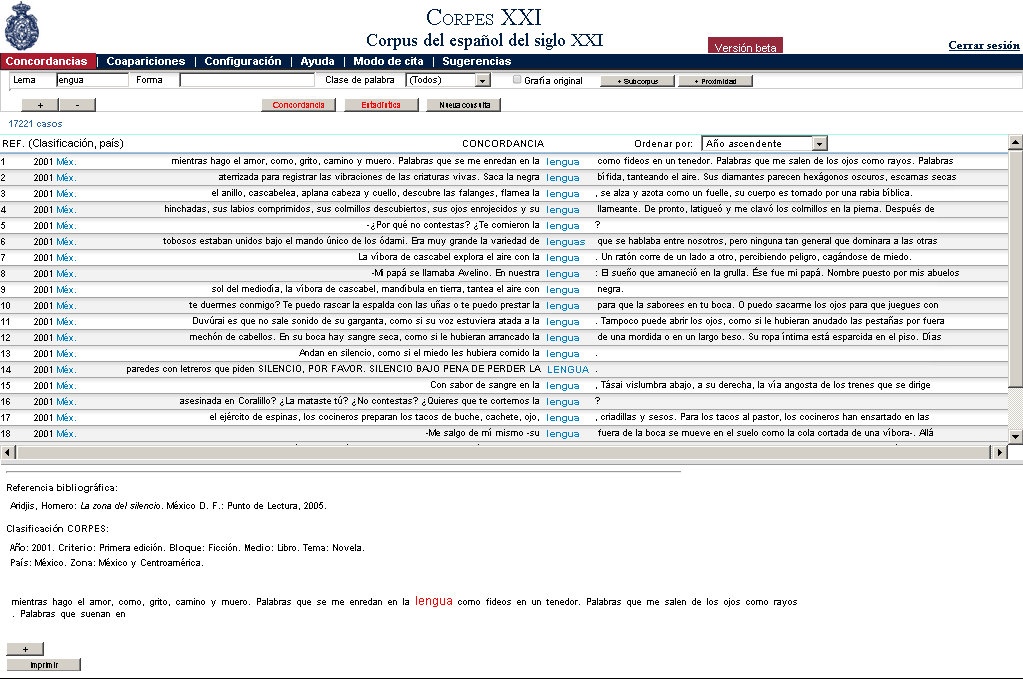

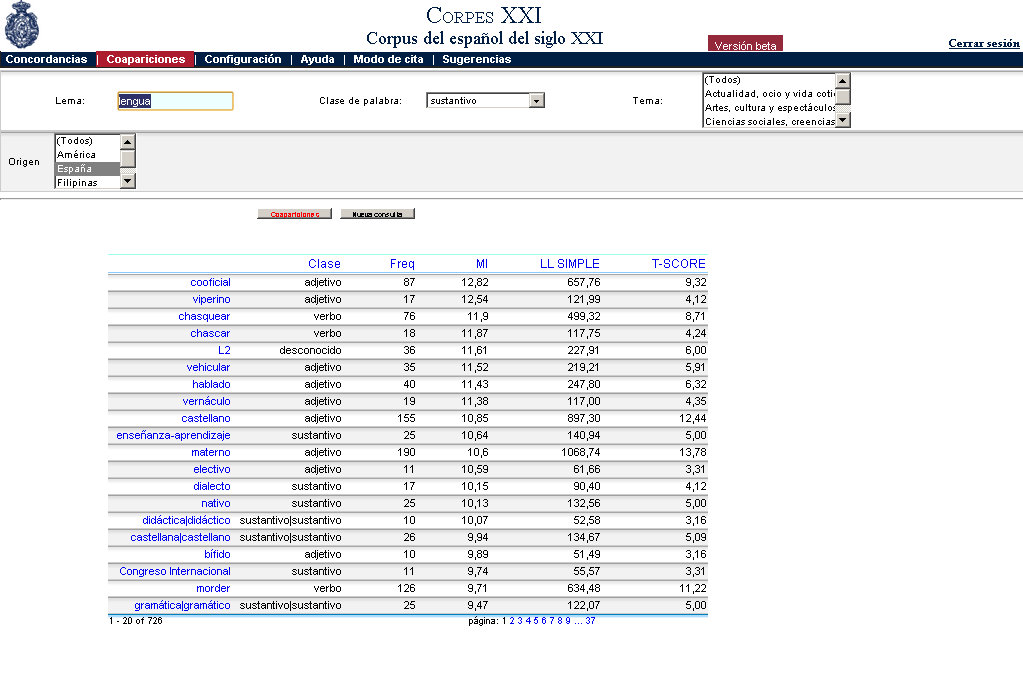

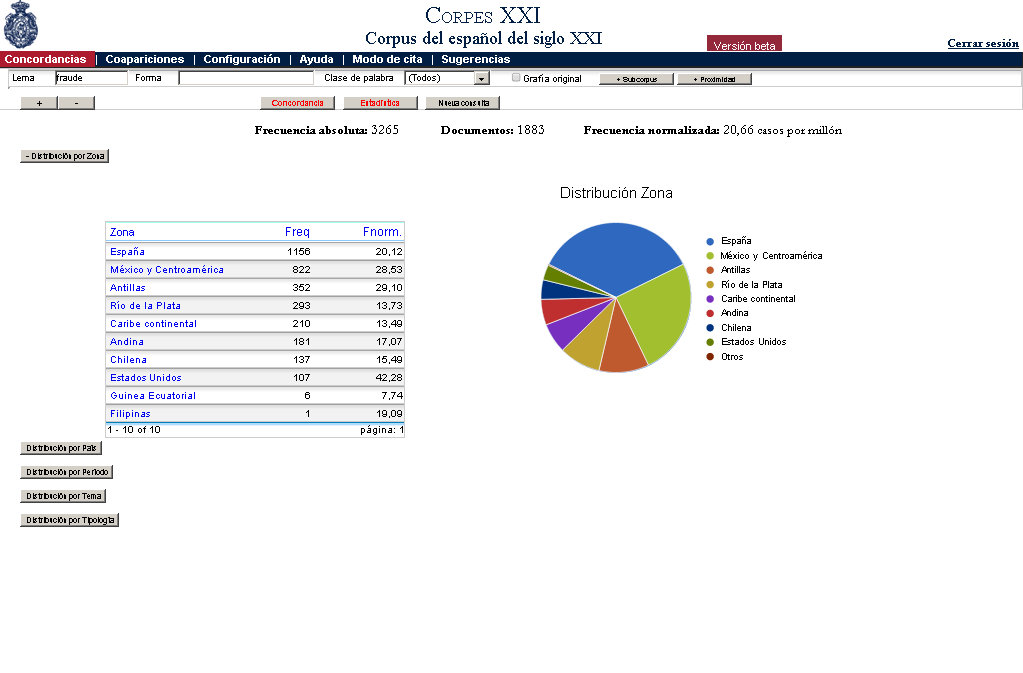

Nuevas situaciones precisan nuevas palabras para nombrarlas. Si a algunas personas les resulta extraño nombrar a una ingeniera, como a muchos en el siglo pasado les parecía extravagante el término «televisor», no hay mejor cura que repetir lo que en verdad es hasta normalizar el término y despojarlo del sesgo cognitivo que impregna lo masculino de un mayor prestigio. Si, de forma consciente o inconsciente, hacemos un uso sexista del lenguaje, podemos reflexionar sobre ello si pretendemos evitarlo. Basta pensar en los colectivos que automáticamente identificamos como femeninos, olvidándonos del genérico, para darnos cuenta de que no elegimos las palabras indiscriminadamente: «las feministas» ofrece 533.000 resultados en Google, muchos de ellos en medios de comunicación; «los feministas», 12.600 resultados. Resultado similar nos ofrecería la búsqueda de «las cajeras» y «los cajeros» si pudiéramos distinguir entre los resultados de cajeros de supermercado y cajeros de banco. Sin embargo, el colectivo de los filólogos es nombrado de forma genérica, a pesar de que, según datos del INE, en 2011 de 3480 alumnos que finalizaron estudios de Filología, 2636 eran mujeres. Una proporción probablemente similar e incluso superior a la de teleoperadoras en su colectivo.

Quienes cuestionan la necesidad de un lenguaje no sexista utilizan complejos planteamientos filosóficos como «es una gilipollez» o el inapelable «esto ha sido así de toda la vida». También hay quien considera que es una preocupación exclusivamente española, en concreto ligada al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque es un tema tratado en foros internacionales desde hace varias décadas. Ya en 1991 la UNESCO publicaba Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje, lo que nos da una idea de que el debate viene de lejos.

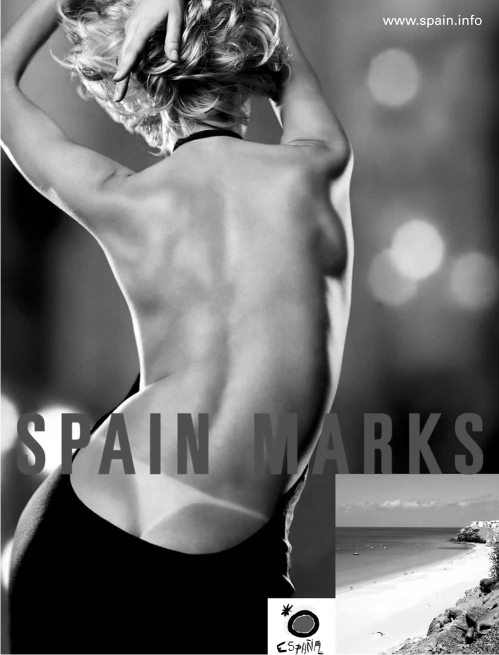

¿Publicidad sexista? La historia, aquí.

Otros críticos del lenguaje inclusivo, que merecen mayor detenimiento, apelan a criterios lingüísticos. Este es el caso del informe realizado por el catedrático y académico de la RAE Ignacio Bosque. En él analiza diversas guías de forma metódica, con sentido del humor y sencillez expositiva basándose en un hilo argumental: las guías extraen «una conclusión incorrecta de varias premisas verdaderas, y dan a entender a continuación que quien niegue la conclusión estará negando también las premisas»; las tres premisas verdaderas según Bosque son: existe la discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad, existen comportamientos verbales sexistas y numerosas instituciones autonómicas, nacionales e internacionales han abogado por el uso de un lenguaje no sexista. Reconocidos estos hechos, hace un estudio de varias guías desaprobando su confección, sobre todo por no contar con la participación de lingüistas y estar elaboradas al margen de la Academia. Paradójicamente, Ignacio Bosque incurre en la misma falacia argumentativa que censura, y es que una premisa verdadera (las guías incurren en errores) conduce a una conclusión incorrecta. Una libre interpretación de su conclusión sería «no hay que hacer nada», puesto que, a pesar de requerir la participación de lingüistas y académicos, no considera razonable que alguien piense «que los significados de las palabras se deciden en asambleas de notables». A esto último, y perdón por la irreverencia, solo puedo replicar: le dijo la sartén al cazo. Tal vez se refiera D. Ignacio a una posible competencia desleal propiciada por el nicho de mercado existente.

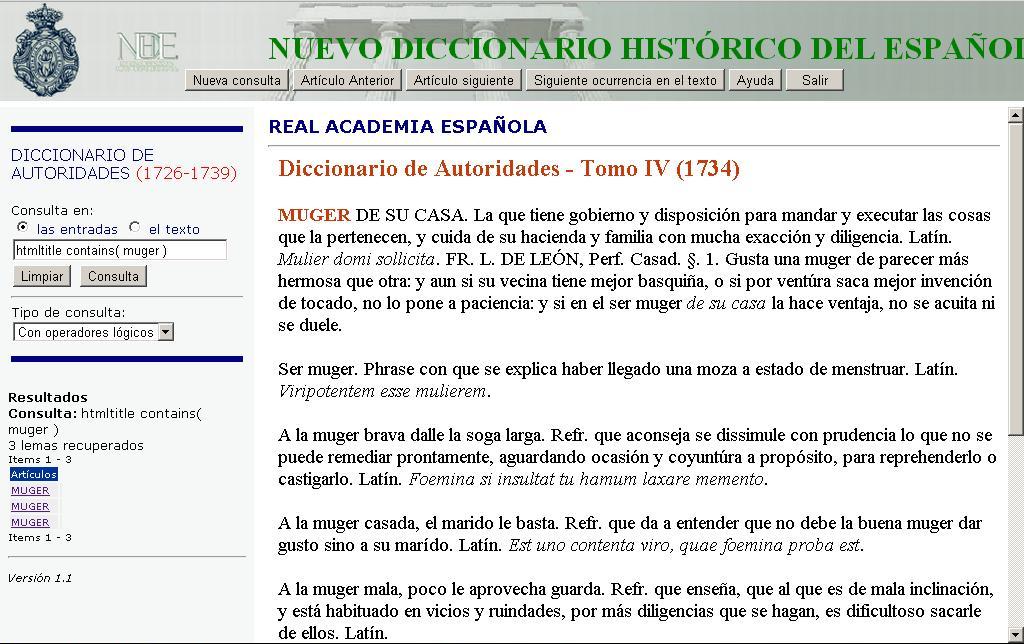

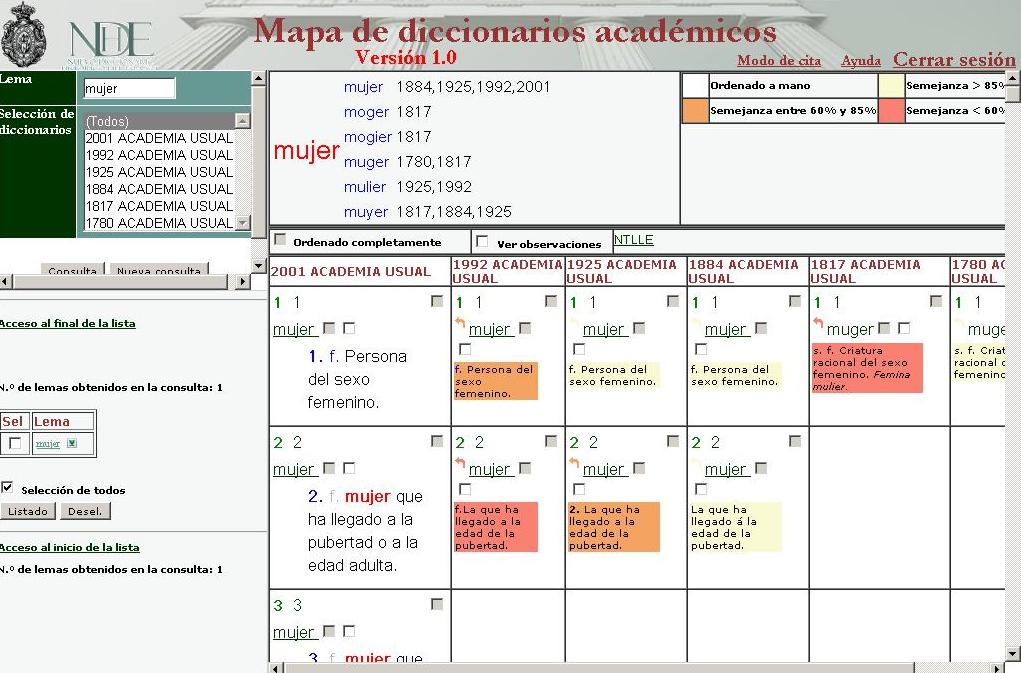

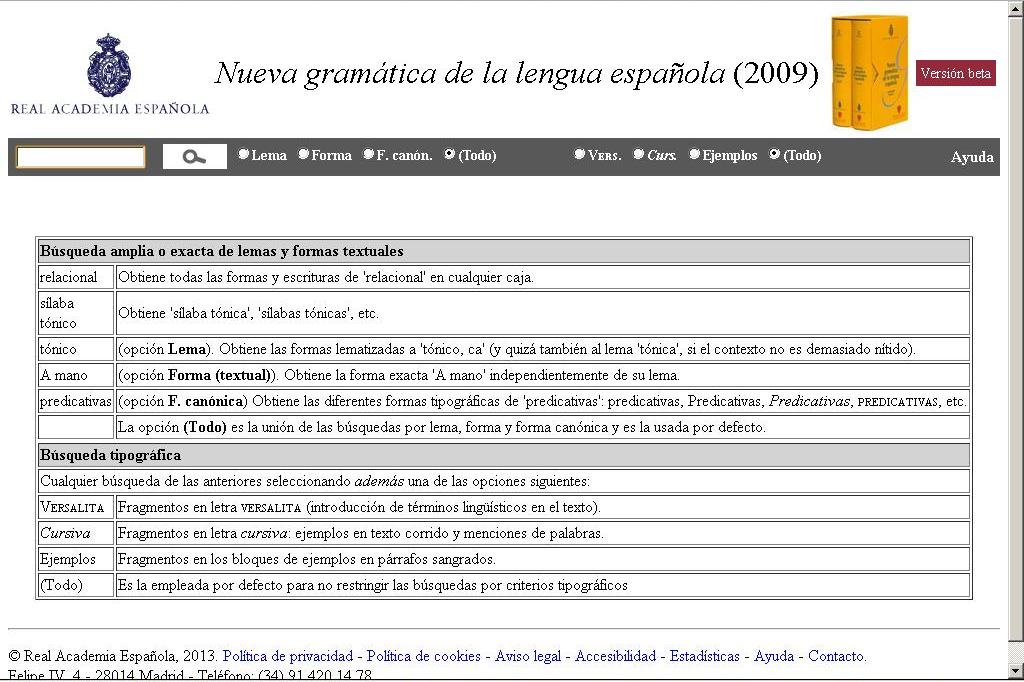

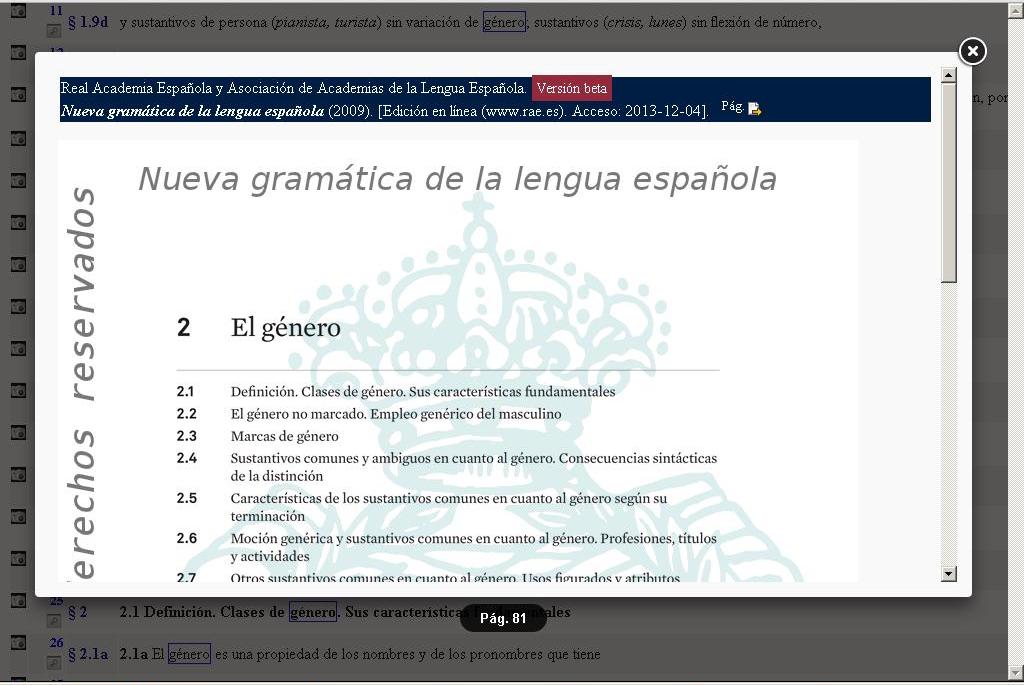

Por otra parte, Ignacio Bosque critica incluso aspectos en los que las guías coinciden con los preceptos de la Real Academia Española. Dice Bosque: «… no parecen admitir estas guías que una profesional de la judicatura pueda elegir entre ser jueza o ser juez, ni que una licenciada en Medicina pueda escoger entre ser llamada médica o médico, a pesar de que se ha constatado en múltiples casos que existen preferencias geográficas, además de personales, por una u otra denominación». Tampoco la Nueva gramática de la lengua española ni la próxima edición del DRAE ni el Diccionario Panhispánico de dudas admiten, ajustándose a criterios morfológicos, que una médica se llame a sí misma «la médico»:

médico -ca. ‘Persona que ejerce la medicina’. El femenino es médica (→ género2, 3a): «La médica quiere tratarle la cistitis con nitrato de plata» (FutoranskyPe [Arg. 1986]). No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer: la médico. (Diccionario panhispánico de dudas, Real Academia Española).

Como tampoco admite la gramática que una ingeniera se denomine «la ingeniero» ni una carnicera «la carnicero». No podía ser de otra forma, pues nunca se han establecido excepciones a las normas lingüísticas atendiendo a criterios de corrección política, como sería el reconfortar la necesidad de nominar a las mujeres en masculino proclamada por algunas personas porque les suena mejor. Las formas terminadas en –o y –a procedentes de la primera y segunda declinaciones del latín están marcadas por el género masculino y femenino respectivamente y el femenino surge de manera espontánea sin violentar el mecanismo natural de la lengua. Que no existieran anteriormente palabras como «abogada», «ingeniera», «médica», «bombera» y un largo paradigma recogido en la gramática, se debe a que no se había producido la necesidad de nombrarlas —hace muchísimo, no está de más recordarlo— no a que contravengan la naturaleza del lenguaje. Una vez existe, el hablante precisa marcar el género y utiliza el esquema lógico. En ocasiones incluso va más allá, como en el caso de «jueza» —que sí es excepcional morfológicamente—, aceptado hace años (aunque mantiene «juez» como genérico). No se entiende, pues, este reproche de Bosque, ponente de la Nueva gramática de la lengua española. Parafraseando al propio académico, la argumentación implícita es demasiado obvia para ser inconsciente.

Es frecuente que los detractores del lenguaje inclusivo utilicen este comodín del fuego amigo señalando que hay mujeres que están de su parte, en correspondencia con su concepción del asunto como una guerra entre sexos. En el informe leemos: «Son igualmente verdaderas las actitudes paternalistas que algunos hombres muestran hacia las mujeres, sea dentro o fuera del trabajo, y son asimismo objetivos otros muchos signos sociales de desigualdad o de discriminación que las mujeres han denunciado repetidamente en los últimos años». Vemos que Ignacio Bosque se olvida del incontrovertible genérico y reduce el conjunto de personas que denuncian a «las mujeres» descartando la presencia de infiltrados en su bando. Esto no es cierto, numerosos hombres han denunciado la discriminación de la mujer en todos los ámbitos, incluido el del lenguaje. Tantos como mujeres la han podido inadvertir o incurrir en ella. La opinión de unos y otras no tiene mayor valor por razón de sexo.

A pesar de estos tics que deja escapar, el informe de Ignacio Bosque es una referencia imprescindible en el debate del lenguaje sexista, ha ayudado a ordenar ideas y familiarizarnos con la polémica y en lo fundamental es indiscutible: debe estar moderado por lingüistas y por la RAE que, como hemos visto, ha dado algunos pasos adaptándose a los nuevos usos y necesidades del lenguaje. Pero esos pasos dependen de los dados previamente por los hablantes, que son quienes crean el lenguaje; por lo que sí es necesaria la existencia de guías, artículos, informes, debates y todo aquello ayude a acostumbrar el oído a la identidad femenina.

Junto a la denominación en femenino de profesiones, uno de los caballos de batalla del lenguaje inclusivo, y probablemente el más polémico, es el desdoblamiento léxico. En este caso, la Academia se muestra menos abierta.

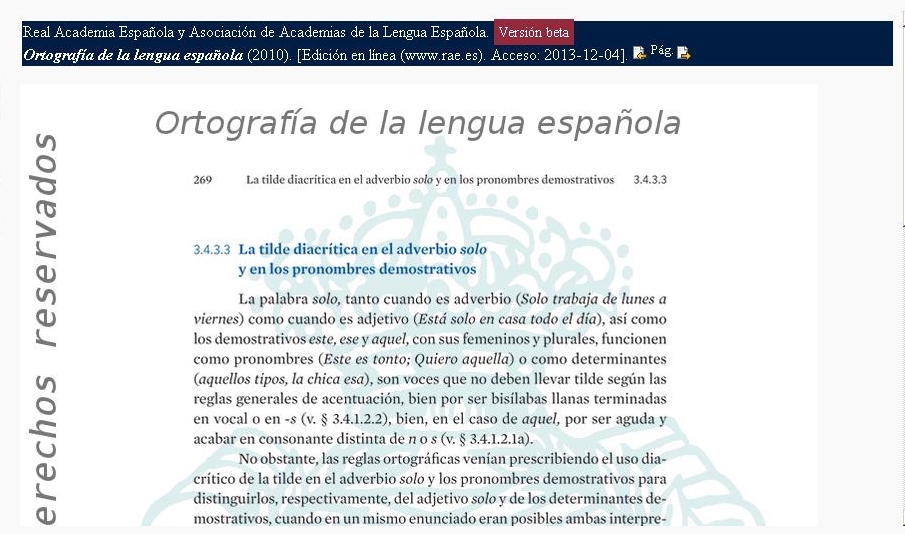

El argumento de rechazo es conocido por todos: el género masculino se utiliza para designar ambos sexos sin marcación y, por tanto, es redundante mencionar el femenino. La RAE recomienda no utilizarlo en aplicación de «la ley lingüística de economía expresiva»:

… en los últimos tiempos, por razones de corrección política, que no de corrección lingüística, se está extendiendo la costumbre de hacer explícita en estos casos la alusión a ambos sexos: «Decidió luchar ella, y ayudar a sus compañeros y compañeras» (Excélsior [Méx.] 5.9.96). Se olvida que en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe verse intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva; así pues, en el ejemplo citado pudo —y debió— decirse, simplemente, ayudar a sus compañeros. Solo cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de ambos géneros: La proporción de alumnos y alumnas en las aulas se ha ido invirtiendo progresivamente; En las actividades deportivas deberán participar por igual alumnos y alumnas.

Diccionario panhispánico de dudas, GÉNERO 2.1

¿Qué es la «ley lingüística de economía expresiva»? Te preguntas clavando tu pupila enrojecida en una página de Jot Down. No la encontrarán en el BOE; la ley lingüística de economía expresiva, o principio de economía del lenguaje, es una tendencia natural del lenguaje a realizar el menor esfuerzo, estudiada por diversos lingüistas que, dependiendo del autor, puede ser denominada principio o ley. La norma no siempre refrenda la economía y reprueba la riqueza. Tampoco la inercia indica siempre el camino más corto para construir una lengua; ejemplos de ello encontramos en muchos usos redundantes de los pronombres, no prescritos normativamente, del español —que no es precisamente una lengua económica—, con finalidad expresiva a veces y totalmente vacíos de contenido otras. La determinación del límite de elementos en el discurso por cuestiones de estilo es mucho más sutil que la simple apelación al principio de economía y entra en conflicto con las necesidades de precisión y expresividad, relevantes en determinados contextos como el lenguaje administrativo o la oratoria. Así pues, establecer la frontera de la incorrección es una tarea que requiere más detenimiento.

El hecho de que el ejemplo del DPD «compañeros y compañeras» no esté señalado con asterisco ni «bolaspa» (⊗) nos indica que no es agramatical ni incorrecto ni está desaconsejado. O se les ha pasado, porque la afirmación «debió» (decirse), que ataja cualquier divagación sobre posibilidades y necesidades que planea por el resto del párrafo, implica que es incorrecto.

Es curioso que fórmulas retóricas utilizadas para dirigirse al público en discursos, presentaciones, espectáculos, etc., tan tradicionales como «señoras y señores» o «niños y niñas» nunca hayan llamado la atención teniendo la misma estructura que «compañeros y compañeras» y la misma intención de visualizar el femenino, solo que sin carga ideológica, por cortesía. Cabe, pues, preguntarse si es una incorrección fundada en razones sociopolíticas y no lingüísticas.

La Academia podría adquirir el protagonismo que reclama y merece determinando criterios reguladores en lugar de emitir juicios de valor confusos. Si bien las hipérboles que duplican todas las palabras con flexión de una frase son en su mayoría obra de los detractores del lenguaje no sexista en un intento de ridiculizarlo y no de sus defensores, sería conveniente y necesario establecer una norma clara, así como determinar qué palabras puede resultar más apropiadas duplicar (grupo nominal, articulo, adjetivo) en distintos casos si se desea hacer explícito el femenino; en definitiva, estudiar y regular un hecho que se produce para evitar una reiteración excesiva que conculcaría normas gramaticales. Sin duda los académicos conocerán otros muchos trabajos realizados por organismos nacionales e internacionales con la colaboración de profesionales de la lingüística —algunos de ellos también muestran disconformidad con determinados puntos de los analizados en el informe— que merecen ser considerados.

Nota: en cumplimiento de la normativa vigente, ningún desdoblamiento léxico de este artículo se elaboró sin finalidad expresiva.

Guy Deutscher es un lingüista israelí nacido en Tel Aviv en 1969. Antiguo miembro del Saint John’s College de la Universidad de Cambridge y del Departamento de Lenguas Antiguas del Próximo Oriente de la Universidad de Leiden (Holanda), en la actualidad ostenta un puesto de investigador honorario en la Universidad de Manchester. Antes de publicar El prisma del lenguaje, Deutscher debía su popularidad a The Unfolding of Language, libro en que describe la génesis y evolución de las lenguas y que empieza con la siguiente joya: «El lenguaje es el mayor invento de la humanidad salvo, por supuesto, que nunca fue inventado». Se trata de un divulgador dotado de una afilada ironía e inteligencia que no tiene empacho en admitir sonados resbalones en su especialidad. El prisma del lenguaje no oculta la relativa frecuencia con que amplios sectores del gremio se han rendido, a lo largo del tiempo, tanto a los prejuicios de su disciplina como a la ley del péndulo: de un falso postulado aceptado por la generalidad de la profesión se puede saltar al postulado opuesto, tan inexacto como el primero.

Guy Deutscher es un lingüista israelí nacido en Tel Aviv en 1969. Antiguo miembro del Saint John’s College de la Universidad de Cambridge y del Departamento de Lenguas Antiguas del Próximo Oriente de la Universidad de Leiden (Holanda), en la actualidad ostenta un puesto de investigador honorario en la Universidad de Manchester. Antes de publicar El prisma del lenguaje, Deutscher debía su popularidad a The Unfolding of Language, libro en que describe la génesis y evolución de las lenguas y que empieza con la siguiente joya: «El lenguaje es el mayor invento de la humanidad salvo, por supuesto, que nunca fue inventado». Se trata de un divulgador dotado de una afilada ironía e inteligencia que no tiene empacho en admitir sonados resbalones en su especialidad. El prisma del lenguaje no oculta la relativa frecuencia con que amplios sectores del gremio se han rendido, a lo largo del tiempo, tanto a los prejuicios de su disciplina como a la ley del péndulo: de un falso postulado aceptado por la generalidad de la profesión se puede saltar al postulado opuesto, tan inexacto como el primero.