Fotografía: Jorge Quiñoa

![]()

Esta entrevista fue publicada originalmente en nuestra revista trimestral número 22

A la traducción literaria se puede llegar desde orígenes diversos. Marta Rebón (Barcelona, 1976) descubrió la literatura rusa durante sus estudios de humanidades y la atracción que sintió por las obras de Dostoyevski o Tolstói marcó su rumbo profesional. Tras estudiar Filología Eslava, un curso de posgrado en Traducción Literaria y su paso por universidades de Cagliari, Varsovia, San Petersburgo y Bruselas, Marta divide su tiempo entre la traducción, la fotografía y la investigación literaria, además de colaborar con distintos medios culturales.

Marilena de Chiara (Nápoles, 1980) se enamoró de los textos y las palabras a través de sus etimologías. Durante los primeros dos años de liceo classico dedicó cuatro horas diarias a traducir del latín y el griego. Tras semejante entrenamiento estudió Comunicación Social y se especializó en estudios de performance, para continuar con la literatura comparada y la semiología. Fue a partir del doctorado cuando empezó a traducir textos para sus compañeros y desde entonces ha ido compaginando su labor investigadora y docente con verter al español las obras de Pirandello o al italiano las de Angélica Liddell.

Nos reunimos con ellas en la librería Altaïr bajo un enorme mapamundi que nos va sirviendo de guía durante la entrevista. Lo buscamos con la mirada para localizar todos los destinos reales y ficcionales que han visitado durante sus vidas mientras nos hablan sobre literatura y sobre traducción; sobre Italia y sobre Rusia; sobre antiguos y futuros proyectos. Y, por supuesto, sobre la soledad de la traductora que vive encerrada en su habitación con la única compañía de la voz del escritor.

Marilena, Pirandello decía «la vida o se vive o se escribe». ¿Estás de acuerdo? ¿Todo traductor lleva un escritor dentro?

C.: No. Esta cita de Pirandello habría que contextualizarla. Cualquier escritor traslada parte de su biografía a su obra, aunque sea de una forma muy efímera o poco evidente. Pero no considero que un traductor lleve dentro necesariamente un escritor. Es más, me gusta mucho la poética de la traducción de Natalia Ginzburg. Traducía del francés, y tradujo a Proust y Madame Bovary. Y en el prólogo a la novela de Flaubert especifica la dificultad que sintió al ser escritora, porque era muy consciente de su misión, que era la de traducir. Tiene un texto que se llama El oficio de escribir que empieza: «Mi oficio es escribir, es la escritura y siempre lo supe». Cuenta esta dificultad como escritora de desligarse de sí misma, de su misma poética, de sus mismas necesidades expresivas, para centrarse completamente en el texto. Y esa es la labor del traductor: centrarte en el texto, olvidarte de ti y centrarte en lo que la palabra te está diciendo.

Marta, en En la ciudad líquida rescatas una frase de Ortega y Gasset donde opina que los traductores suelen ser personajes apocados. No parece tu caso y, sin embargo, lo destacas…

R.: Si no lo eres, acabas siéndolo un poco. Toda profesión a la que te dediques fortalece unas aptitudes y debilita otras, y si te dedicas a la traducción —yo vivo de la traducción literaria desde 2005 y me he pasado incontables horas dentro de una habitación— vas adquiriendo ciertos tics. A veces pasa que no sales durante una semana más que para comprar comida. Eso es lo más desafiante de traducir, la soledad, porque al traductor tampoco lo van a invitar a un festival de literatura o a presentar un libro por el mero hecho de haberlo traducido (bueno, hay algunos casos en que sí), no cuenta con esa proyección social que sí puede tener un escritor. Y con este libro que comentas me encuentro con que me piden entrevistas.

Retomando lo que decía Marilena, para mí escribir y traducir es lo mismo, la única diferencia es que cuando traduces no sufres el parto de la creación y la invención, del partir de cero. No tienes ese dolor, pero sí otros, como el de la impotencia, el de plantearte cómo decir con precisión algo en tu lengua. Creo que no he dicho exactamente lo mismo que Marilena…

Lo contrario.

C.: Pero estoy de acuerdo con ella en que a la hora de traducir tienes que reescribir intentando ser respetuoso con el texto. Ahora bien, lo importante es reconocer que el punto de partida es distinto, porque un escritor, entendido como creador de un texto original, tiene una intencionalidad poética completamente distinta de la que tiene el traductor. Este está trasladando a otra lengua un texto que no es suyo. Por supuesto, cuando lo traduces también se convierte en tuyo, pero lo más importante es que resuene la voz del autor original. Y me gusta mucho lo que Marta dice de la soledad del traductor. No solo en la práctica sino también en la teoría, cuando te encuentras ante un texto y en las decisiones que tienes que tomar estás solo.

R.: Es verdad, porque hay que decidir cuestiones básicas a cada minuto. ¿Por qué pones «quizás» y no pones «tal vez»? Me siento bastante ajena a las teorías de la traducción. Para mí el componente irracional e intuitivo es muy importante, está muy presente tanto en el trabajo del escritor como del traductor y, a veces, no se repara en eso. Sobre todo, cuando empiezas a traducir, tiendes a darle importancia a todo por igual en el texto, no priorizas y pierdes la visión de conjunto. ¿Por qué habrá colocado el autor las palabras antes en un orden y ahora en este? Te sorprendes cavilando en exceso sobre aspectos que luego resultan no ser tan importantes. Y a medida que vas avanzando te das cuenta de que este trabajo también se basa mucho en la intuición, en decidir a buen ritmo y empatizar lo máximo posible con el original, pero sin atorarte con cada decisión.

C.: Y también ser consciente y recurrir a todos tus referentes, a tus lecturas, que son las que te forman y te permiten interactuar con la lengua del texto, con tu lengua y con los otros textos que tienes alrededor

![]()

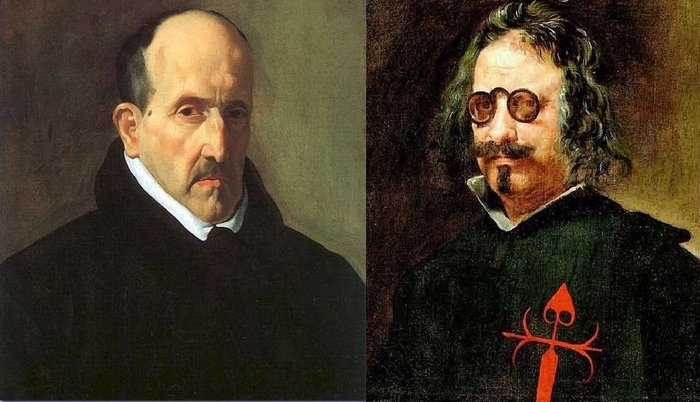

Marilena, tú también escribes sobre Ortega y Gasset para conectarlo con Seis personajes en busca de autor. ¿Qué relación hay?

C.: La relación tiene que ver con la interpretación a partir de la poética del personaje como un ser independiente. Lo fascinante de toda la trayectoria de Pirandello es una teoría sólida del personaje como un ser que tiene que acceder a la vida y a la realidad gracias al trabajo del autor y a través de la representación. Y en este sentido había cierta conexión con Ortega y Gasset, conexión que favoreció la recepción de Pirandello en España. Lo interesante es que primero se tradujeron sus obras de teatro y después algunas de las novelas; y de los cuentos se habían olvidado, cuando en verdad todo el drama personal y literario de Pirandello está ahí. Sus Cuentos para un año son su laboratorio, y por eso a veces me gusta pensar —como decía Marta sobre esa necesidad de tomar decisiones rápidamente— en el texto como un laboratorio en constante evolución: a medida que avanzas te vas volviendo más consciente e intuitivo, porque ya conoces cómo vas tramando y entrelazando tu propia lengua.

Marta, estudiaste Filología Eslava en la Universidad de Barcelona. ¿Cómo surge tu interés por el ruso?

R.: Surgió antes en mí el interés por la literatura rusa. Primero estudié Humanidades, una carrera en la que aprendes de todo pero no eres especialista en nada, y allí tuve un primer contacto con un par de novelitas rusas que me cautivaron. Creo que empecé con Memorias del subsuelo, de Dostoyevski, y La muerte de Iván Ilich, de Tolstói. Esta última engaña, porque ya se sabe que Tolstói debe su fama sobre todo a una gran epopeya y a una extensa novela sobre el adulterio, pero entrar por esas novelas breves estuvo bien. Entonces me planteé hacer Filología Eslava. No sé si decir que fue una inconsciencia, porque quizá de haber sabido lo que era no la hubiera elegido, pero muchas cosas de la vida las he hecho así. Tuve esa intuición y la seguí.

Allí te dio clases Mihály Dés, quien luego te fichó para la revista Lateral.

R.: Eso era lo apasionante de esa época, porque no creo que ahora pase tanto. Te podías encontrar en la Universidad de Barcelona a un profesor húngaro como Mihály Dés, que realmente no sé cómo llegó ahí. Eso fue maravilloso. Ahora lo primero que te piden, casi siempre, es el doctorado. Pues allí estaba Mihály. Fue alguien que consiguió que ocurrieran cosas desde la universidad. En la primera asignatura que me dio de literatura, al principio solamente hablaba de historia y, al preguntarle cuándo entraríamos en materia, me invitó a su despacho. Allí me habló de Lateral. Cuando fui a la sede de la revista, me encontré con un piso del Eixample lleno de gente que se quería dedicar, o se dedicaba ya, a la literatura. Allí coincidí con Mathias Enard, Jorge Carrión, Robert Juan-Cantavella, Gabriela Wiener y muchos más…

Le dedicas un capítulo de tu libro.

R.: Sí, porque falleció cuando lo estaba escribiendo y eso lo cambió todo, aunque ya estaba medio escrito. Yo no sabía que estaba enfermo, y su muerte me cogió por sorpresa. Al final, como pequeño homenaje, incluí parte de su último e-mail. Fue un impulso, me salió plasmarlo así.

Estos estudios están en extinción en las tres universidades españolas donde se impartían (Barcelona, Granada y la Complutense de Madrid). ¿A qué crees que es debido? ¿Interesan en el mercado español los autores rusos?

R.: El hecho de que Filología Eslava ya no exista como titulación tiene que ver con el Plan Bolonia. No sé cuántos alumnos se matricularían ahora, en los últimos años me parece que se inscribían unos siete por curso en la Universidad de Barcelona, así que realmente no había un gran interés. Pero por la literatura rusa sí lo hay. Por lo general, es una literatura profunda e inteligente, son novelas que te acompañan. En una de las últimas ciudades donde he vivido, Tánger, hablaba con el director de una librería y me decía que los clientes marroquíes compran pocos libros, pero que a menudo se decantan por las traducciones de novelas rusas porque, según le comentan, son libros que les cunden.

Hombre, el precio por página…

R.: [Risas] Coges Crimen y castigo y te acompaña casi un año, porque le puedes ir dando vueltas. Son novelas filosóficas, con mucha enjundia, con personajes que perduran y una gran calidad literaria. Así que, volviendo a lo que comentábamos antes, hay interés por la literatura rusa, pero por Filología Eslava ahora mismo no lo tengo tan claro. Aunque lo que está en declive son las humanidades en general.

Quizá es que hay autores franceses o anglosajones contemporáneos que despiertan un interés, pero los rusos son desconocidos. Los que interesan a la gente, como Tolstói o Dostoyevski, ya están traducidos desde hace años.

R.: Sí, los que nos dedicamos ahora a traducir literatura rusa, o al menos yo y algún colega con el que he hablado, no nos guiamos demasiado por la actualidad, porque es tan frondoso todo lo anterior… Aun así, he traducido a autores contemporáneos, como Alisa Ganíyeva, que, para ser una escritora que escribe en ruso —originaria del Daguestán—, es bastante atípica. Habla muy bien inglés y estuvo becada en la escuela de escritura creativa de Iowa, ha hecho ese esfuerzo por salir. Para Turner traduje La montaña festiva, en que traza un mosaico de las diversas lenguas caucásicas y túrquicas que se hablan en esa república, con la intención de explicar la fragmentación y la diversidad étnica que hay allí. Es una novela inteligente y muy exigente con el lector. También he traducido a Zajar Prilepin, que fue miembro del Partido Nacional Bolchevique y participó en la guerra de Chechenia. Escribe muy bien, pero políticamente es bastante controvertido y eso a veces eclipsa su obra. Intento estar al día, pero no sigo exhaustivamente el panorama actual.

Marilena, estudiaste Comunicación y Ciencias del Espectáculo en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. ¿Cómo acabas dedicándote a la traducción?

C.: Sí, es un recorrido curioso. Mi amor por los textos y las palabras empezó muy pronto. De hecho, soy una fanática de las etimologías, me fascina ver de dónde viene cada palabra. Estudié en Italia lo que aquí sería el instituto, que en mi época se llamaba el liceo classico. Los primeros dos años nos dedicábamos, con catorce y quince años, solamente a traducir del latín y del griego, cuatro horas diarias. Y los últimos tres años nos poníamos con la literatura. Entonces empecé a traducir teatro y lírica, todo del griego, que era lo que más me fascinaba. Tengo la imagen de mí misma yendo al instituto abrazando los diccionarios de latín y griego, porque en la espalda pesaban mucho. La imagen de que eran estos diccionarios los que me permitían avanzar. Y me funciona también para pensar por qué me interesa la etimología. Tendemos a pensar en lo que hay antes, pero muchas veces el secreto es lo que está detrás. En un texto traducido el secreto está en el texto original, y lo que haces es desvelarlo. «Texto» viene de un participio del verbo texere, ‘tejer, trenzar’ en latín. Y es lo que estás haciendo. Estudié Comunicación, pero me especialicé en estudios de performance, entre Edimburgo y Roma. Luego llegaron la literatura comparada, la crítica literaria y, sobre todo, la semiología. Y empecé a traducir por pasión personal. De hecho, no estudié Traducción, no tengo formación teórica, y comparto plenamente lo que dice Marta: me parece maravilloso y necesario que haya una teoría de la traducción, pero la traducción se hace, se vive, aprendes traduciendo. Así empecé, había textos que quería compartir con mis compañeros durante el doctorado que no estaban traducidos, y así empecé a traducir al castellano.

![]()

En Yale estuviste asistiendo a clases con Harold Bloom. ¿Te ha influido de alguna manera?

C.: Sinceramente, me influyó más la lectura de sus libros, y no necesariamente en positivo. Seguramente, su libro sobre el canon occidental y su lectura de Shakespeare son textos que de alguna forma han marcado nuestra forma de entender la historia de la literatura. Me encanta que ponga a Dante en el centro del canon, pero también considero que hay muchos autores, registros y tonos que quedan excluidos.

Se le critica lo de «masculino y blanco».

C.: Totalmente. Me parece interesante que haya querido sistematizar el conocimiento occidental, pero considero que lo que más me influye son mis lecturas, las conversaciones y las experiencias vitales.

Cuentas en «Mi Nápoles genial» que palabras como all’intrasatta despiertan en ti el interés por la lengua napolitana, un idioma que, según el Ethnologue, lo hablan más de once millones de personas. ¿Tiene la misma relevancia que el catalán en España?

C.: Hay cierta diferencia histórica. La educación italiana tiene un grave problema, el hecho de que no se estudien los dialectos. Yo llegué al dialecto ya de mayor. Es más, sobre todo el dialecto napolitano se asocia con ciertas expresiones culturales que no están socialmente valoradas. El sardo es el único con estatuto de lengua, se pueden emitir documentos oficiales en sardo. El siciliano es de una belleza maravillosa. Pirandello se autotradujo. Escribió dos cuentos y dos obras de teatro en italiano y las tradujo al siciliano. Y su tesis fue sobre el dialecto de Agrigento. Pero la situación con el catalán es distinta. El catalán siempre fue la lengua de Cataluña, y tiene su propia tradición literaria y recorrido histórico. En Italia lo que pasó en 1861, con la unificación, es que la lengua común fue la base para unificar regiones que tenían y siguen teniendo variedades lingüísticas y culturales muy ricas. Y todo eso se barrió completamente. Yo, personalmente, estoy en una lucha de reivindicación de los dialectos. Llevo años traduciendo los poemas de Eduardo de Filippo, a quien en España se ha representado mucho, en castellano y en catalán. En 2003 Sergi Belbel en el Teatre Nacional, con Sábado, domingo y lunes, ganó el Premio Nacional y fue un éxito de crítica. También Oriol Broggi puso en escena tres obras de Eduardo. Y tiene una poesía en dialecto totalmente desconocida. Lo que estoy haciendo por puro gusto personal, a ver si alguien me lo publica en el futuro, es traducir los poemas de Eduardo. Como una forma de respeto hacia esa lengua. No quiero entrar en temas políticos e históricos, pero el napolitano nunca se prohibió, mientras que el catalán sí. Y eso es una diferencia importante.

¿Qué diferencia hay entre lengua y dialecto? ¿Os parece bien que se publiquen obras como Er Prinzipito en andalú?

R.: En España tenemos varias lenguas, además de dialectos. A mí me parece bien que se traduzca al andaluz. Estoy a favor de toda diversidad lingüística. Aunque solo hubiera cien personas que reclamasen una manera de hablar, me parece perfecto que se asocien y traduzcan libros. Cuanta más diversidad, mejor. A veces olvidamos que la lengua es una expresión de pensamiento. No voy a hablar de política, nada más lejos de mi intención, pero a veces se habla del catalán como si fuera un capricho. Pues no, el catalán tiene una historia antiquísima, así como una literatura muy rica y vasta. Estaría bien que en España hubiera, en general, una mayor sensibilidad lingüística, y no solo hacia las lenguas del propio país, sino también hacia las de nuestros vecinos. Portugal está aquí al lado y poca gente habla portugués. Desde Tarifa te puedes plantar en treinta minutos en Marruecos, y ¿cuánta gente se interesa por el dariya? Es necesario ese respeto hacia el vecino. No quiero generalizar, pero debemos fomentar la curiosidad y el respeto hacia el otro. Y se empieza por ser sensible a las formas en que se habla y lee.

C.: Estoy totalmente de acuerdo. Todo enriquece. Hablaba Marta del catalán y su historia. Los catalanes estuvieron en el Mediterráneo, y en Nápoles hicieron un aporte muy potente, sobre todo en el siglo xii. Y ahí se dio una época de producción poética en catalán muy grande, que influyó en el dialecto napolitano. El napolitano dialoga con el catalán, hay una confluencia entre las dos lenguas. Por cierto, El principito también se ha traducido al napolitano, ‘O Principe Piccerillo, una versión deliciosa.

¿Qué opináis de las ediciones en que el texto se adapta para ser más accesible a todos los públicos?

R.: No tengo demasiado conocimiento de esos libros, ni los consulto ni los leo. Sé que se hacen biblias para niños, por ejemplo, o adaptaciones de novelas. Pero una versión abreviada de Guerra y paz es algo ridículo. Si es para ofrecer un conocimiento general de un título concreto, como material de estudio, quizá tenga utilidad, pero si es para leerla como obra me parece absurdo. Quizá sea mejor leer bien tres capítulos originales que leer todo un sucedáneo.

Dice Kiko Amat que Moby Dick es un tostón… ¿os parece aburrido?

R.: Es que tampoco se puede plantear así, si un clásico es aburrido o no. Muchas veces tampoco leemos para divertirnos. Leemos por muchas razones, y quizá la diversión no sea siempre la primera. Al final leer y traducir son actividades que tienen algo de subversivo, porque reclaman una mirada atenta, y hoy en día no es lo habitual, todo tiene que ser de consumo rápido. Que se plantee un debate sobre si Moby Dick es divertido o no me suena un tanto marciano.

C.: Calvino tiene un texto cortito y muy irónico sobre los clásicos, y dice que un clásico es un libro que todo el mundo dice haber leído. Me encanta esta idea irónica. No todos tenemos por qué leer lo mismo, pero sí ser conscientes de que en el contexto en que ese texto se publicó sí marcó un antes y un después.

R.: También dijo Calvino que un clásico es un texto que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Son textos polisémicos, que te hablan a través del tiempo y de las lenguas, y que atraviesan naciones y épocas. Y ese es el poder que tiene la palabra.

![]()

Marilena, tú has traducido obras de teatro. ¿Qué tiene de distinto respecto a un texto literario?

C.: La experiencia es completamente distinta. Un texto teatral está pensado para la representación. Es curioso mi caso, porque siempre traduzco del italiano o del inglés al castellano, pero en cambio el teatro siempre lo he traducido del castellano al italiano. Si hay algo que me regala la traducción, y para mí no tiene precio, es poder conocer más mi propia lengua. Tener otra mirada y sorprenderme por la riqueza que tienen las palabras.

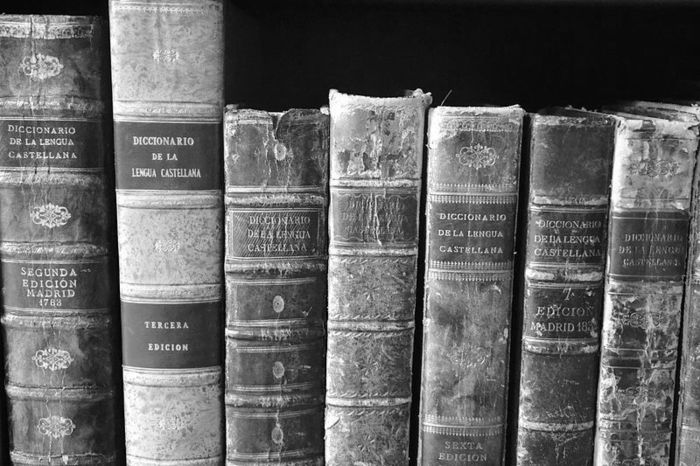

R.: Eso es maravilloso, es impagable. A veces buscas una palabra tan común como «árbol» en el diccionario, y es un gusto ver cómo te lo explica. Es un descubrimiento, un aprendizaje constante.

C.: Estoy de acuerdo. Y respecto al teatro, valoras más la oralidad, porque la traducción es un trabajo solitario. Estás escribiendo y a veces lees en voz alta para ver cómo suena, pero cuando traduces teatro tienes que pensar, primero, que eso textos que traduces se van a proyectar en una diapositiva, en cada una entra un determinado número de caracteres y además tiene que corresponder con lo que los actores están poniendo en escena. Tienes que encontrar ese tono y respetarlo. Por ejemplo, que en el texto original haya muchas consonantes, o que la puntuación sea muy específica. Pues tienes que respetarlo también en la traducción, porque va a impactar en la recepción del público y en la actuación de los actores.

Decía Valerie Miles que el dinero está en traducir textos legales o médicos. Que la literatura difícilmente da para vivir. ¿Qué es lo más alejado de la literatura que os ha tocado traducir?

R.: En mi caso, he traducido de todo: contratos jurídicos, catálogos de arte, artículos periodísticos… Y porque está mejor pagado. Aún hoy me sorprende la disparidad de tarifas. Pero es que la traducción literaria tiene algo muy vocacional. A veces es muy esclavizante y tiene su punto de sufrimiento, pero cada vez que deshaces un nudo es como una pequeña victoria. Al final resulta casi adictivo.

C.: Yo no he tenido esa experiencia porque la traducción no es mi ocupación principal, sino que me dedico más a la docencia. Pero estoy de acuerdo con Marta, hay momentos en que necesito traducir, aunque sea solo para mí y nadie lo vaya a leer, solo para ver cómo suena.

Marta, ¿por qué sentimos la necesidad de pasear por las mismas calles de los autores que admiramos?

R.: No sé si todo el mundo tiene ese deseo, pero a mí sí me pasa. Un periodista me preguntó si era mitomanía, y, tras pensarlo, creo que no, es una cuestión de curiosidad. Es como volver a la escena del crimen de algo que te apasiona. Igual llegas y no es como te lo esperabas, pero para mí siempre es enriquecedor ir a buscar la mesa donde se escribió tal novela. Es una especie de juego: te creas un mapa mental y luego vas a confrontarlo con el mundo real. Y si luego lo puedo fotografiar, aún mejor.

Siempre vas acompañada de un buen fotógrafo.

R.: Sí, mi pareja, Ferran Mateo, con el que trabajo tanto en proyectos editoriales como fotográficos, es fotógrafo. Yo empecé con la fotografía de la mano de él, y porque él me animó.

Se dice que para traducir hay que conocer la poética del autor, su intencionalidad, su historia. ¿Os habéis encontrado con algún autor que se os haya hecho especialmente incómodo de traducir por sus ideas o su historia? ¿Podríais traducir Mi lucha, por ejemplo?

R.: Yo no, pero porque, si hay otras cosas, ¿para qué traducir eso?

Si te pagan mucho…

R.: Ese libro en concreto no, pero es que no me ha pasado nunca. La literatura rusa ha sido como una suerte de Parlamento político, es donde se ha recogido la verdad, la filosofía…. Es algo que desde Occidente cuesta de entender, que una literatura aglutine todo el pensamiento y el contrapoder, pero así ha sido. Y yo me he dedicado sobre todo a traducir literatura disidente, literatura censurada. Y es algo que me ha marcado mucho, porque empecé a traducir muy joven y para mí fue todo un descubrimiento. Lo primero que traduje del ruso fue una investigación de un poeta que consiguió acceder a los archivos del KGB cuando todavía no había caído la Unión Soviética, en 1988, y se metió allí a buscar manuscritos de poetas y escritores represaliados. Y es que no solían destruir las obras. Algunas se han perdido, como en el caso de Isaak Bábel, pero la mayoría de obras se guardaban y los expedientes de los autores se etiquetaban con las leyendas de «Conservar a perpetuidad» y «Estrictamente confidencial». Eso da buena cuenta de la relación de Rusia con la palabra. Para Stalin los escritores eran los ingenieros del alma.

C.: Mi experiencia es distinta. No me he sentido incómoda, pero los detalles del autor a veces me revelan cosas de mí misma, temas íntimos, como mi forma de estar en el mundo, de sentir… y eso es otro regalo. A veces me gusta empezar a traducir sin leer antes para poderme sorprender. Y luego, claro, vuelvo al texto. Es algo que me ha pasado en muchas ocasiones, sobre todo con Angélica Liddell, a la que traduzco siempre al italiano. Todos sus textos son poéticos, y van acompañados de gestos que ella hace en escena, y aunque yo eso no lo traduzca, me lo imagino y muchas veces veo los vídeos; y eso para mí es un diálogo interesantísimo.

![]()

Dicen que algunos textos no se pueden valorar correctamente si no se leen en la lengua en que fueron escritos. ¿Eso es así?

R.: Creo que eso parte de una idea idealizada de lo que es el texto original. Puede que haya textos que en traducción no se puedan apreciar al cien por cien, pero si tampoco es tu lengua natal y haces el esfuerzo de leer en esa lengua igualmente te pierdes algo. Con la traducción siempre se gana, incluso aunque se pierdan cosas. Es decir, a veces se deslizan errores garrafales por mero despiste o porque el inconsciente también desempeña su papel creativo, pero con la traducción siempre se gana, porque te aproxima un texto extranjero a tu propio idioma, te hace más fácil digerirlo, por muy bien que domines la otra lengua. Hay colegas que dicen que no leen traducciones de la lengua que ellos traducen. A mí me parece un error, porque pierden de vista aquello que ellos practican, la traducción. Yo leo muchas traducciones de ruso a español, y me sirve para fijarme, por ejemplo, en cómo se solucionan aspectos, como el tema de las notas al pie. Soy lectora de traducciones.

C.: Estoy de acuerdo, y creo que la clave es saber que el texto que estás leyendo es una guía para poder aproximarte al texto original y a una historia de vida, y al autor que está detrás. Me fascina ver cómo se traduce a Dante, porque parte de quién es Dante. Y estoy obsesionada, porque me encanta, con el canto XXVI, el del «Infierno», que es uno de los más famosos, el famoso canto de Ulises, que también recupera Primo Levi y sobre el que Borges escribió una de sus conferencias dantescas. Todos los comentarios se centran siempre en el discurso de Ulises, cuando explica a Virgilio y Dante lo que les contó a sus compañeros para invitarles a seguirle. Pero lo que realmente me parece interesante son los tercetos anteriores, porque ahí Dante juega con una palabra y con un verbo generando unos versos sonoros. El sentido de esos versos no es relevante, simplemente Dante le pide a Virgilio que cuando se acerquen Ulises y Diómedes, que están en la llama de las dos puntas, hablen con ellos. Pero Dante lo hace con unas palabras muy sonoras: «Maestro, assai ten priego / e ripriego, che ‘l priego vaglia mille» [recita en italiano]. ¿Esto cómo lo traduces? ¿Cómo das cuenta de esta sonoridad? Pero es lo que decía Marta: quizá no puedas directamente trasladarlo, pero al buscar una solución estás ganando algo, y el lector estará entendiendo esa misma intencionalidad.

¿Qué deberíamos entender por un texto bien traducido? ¿Hay que subordinar tu estilo al del autor o son necesarias ciertas licencias?

R.: Si un texto está bien traducido lo notas, igual que si está bien escrito: no tropiezas, el texto fluye. Si, por el contrario, está concebido para que no fluya, no lo hace y notas enseguida que es una marca de estilo… percibes una coherencia en el texto. Cuando hay algo que te chirría es que o está mal escrito o está mal traducido. Pero evidentemente traducir es tomarse licencias. Intento respetar al máximo la sintaxis del original, me gusta mucho conservar su arquitectura. Las licencias las tomas cuando ves, por ejemplo, que hay algo que con una nota al pie no va a quedar bien, y entonces tienes que buscar otra solución.

C.: También es muy relevante la puntuación. Traducir también es puntuar. Para darle el tono al texto, además del estilo y las palabras que elijas, la puntuación define el propio texto. Una puntuación respetuosa y coherente con el texto original hace que lo puedas leer de forma fluida. Pienso ahora en los neologismos. Si en el original hay un neologismo, me gusta encontrar la forma de trasladarlo.

Aunque lo tengas que crear, que tiene que ser un disfrute.

C.: Totalmente, pero dentro de ese marco único que es ese texto.

R.: Traducir bien no siempre quiere decir hacer que un texto suene bien, que sea eufónico. Si el texto original es cacofónico, hay balbuceos, anacolutos y frases inacabadas, sería impensable transformarlo. Hay que captar la intención del autor y llevarlo a tu idioma respetando esa intención.

C.: Jhumpa Lahiri, ganadora del Pulitzer, escribió un librito en italiano titulado In altre parole. Me pidieron traducirlo al castellano, y lo que ocurre es que el italiano no es su lengua materna, por lo que su italiano, y así lo explica ella, es muy directo, la sintaxis reproduce la del inglés… Pues a la hora de traducirlo al castellano me planteé justo lo que Marta dice. No es un texto que en castellano suene precioso, bonito o rico, pero sí es respetuoso con el original.

R.: Ese libro es maravilloso.

C.: Es un libro que me impactó, porque habla de cómo descubre el italiano y cómo, a través de esta lengua, se descubre a ella misma y su relación con el inglés. Dice que para ella sumergirse en el italiano es poder cruzar un lago de una orilla a la otra, y traducir en cierta manera es eso.

R.: Sí, traducir es coger un texto de una orilla y llevarlo a la otra. Es una metáfora buenísima.

C.: Y esa es su etimología, tra-ducere, guiar a través de.

Marilena, ¿qué significa Pirandello para ti? ¿Cuánto tardaste en traducir las dos mil trescientas páginas de sus cuentos completos?

C.: Fueron dos años y medio intensos, daba muy pocas clases y solamente me dedicaba a traducir. Fue vocación y pasión pura. Pirandello es uno de mis maestros. Y luego hubo un trabajo de revisión… los correctores de Nórdica me pasaban los textos y tengo fotos en las que estoy sumergida en galeradas.

Y, como eran pocos, añadiste cinco o seis más.

C.: Y además el prólogo, porque para mí era importante que el lector español pudiera contextualizar los textos y ofrecerle una guía de lectura, acompañarle en la lectura de ese universo tan amplio.

![]()

¿Cuál es tu cuento favorito?

C.: ¡Es muy difícil! Quizá «El avemaría de Bobbio», porque es muy irónico. Es la historia de un abogado ateo que un día se despierta con dolor de dientes. Entra en la iglesia para rezar un avemaría y se le pasa el dolor. Pero, más allá de la anécdota del cuento, lo interesante es cómo pervierte la mirada, toda situación siempre tiene una duplicidad y una densidad que permanece desconocida. Y para mí esa es una muy buena metáfora del lenguaje, cada palabra siempre tiene su doble, que está en la sombra, y la labor del traductor es hacer que esa sombra sea iluminada gracias a la nueva lengua que le está atribuyendo.

En Yale montaste con los alumnos una obra de Pirandello. ¿Cómo fue la experiencia?

C.: Durante un semestre estudiamos Seis personajes en busca de autor y luego la pusimos en escena. Y fue maravilloso. Aprendí muchísimo a través de las preguntas de los estudiantes. Yo ya había estudiado a los personajes, pero ver a estos estudiantes saboreando el proceso de entrar en el texto y representarlo fue un descubrimiento.

¿Qué son los Performance studies y por qué no los hay aquí?

C.: Pensamos en los estudios de performance como en una disciplina necesariamente académica. De hecho, cuando me doctoré solicité varias becas posdoctorales porque quería seguir con esa investigación. Había conseguido que me admitieran en el grupo de investigación de la Universidad de Nueva York, que es donde nacieron esos estudios, pero no me concedieron ninguna beca. Y en los informes me decían que estaba pidiendo una beca para una disciplina que no es académica. Y es que los estudios de performance son transdisciplinarios, no son una disciplina sino una mirada acerca de los acontecimientos en la literatura, y beben de la lingüística, de los estudios literarios, de la sociología, de la antropología, de los estudios de traducción… y proporcionan una oportunidad de interpretar interacciones humanas en nuestra relación con los textos a partir de la ritualidad. Lo que estamos haciendo aquí es una performance, porque compartimos unos códigos, estamos representando ritualmente a partir de estos códigos, y este tipo de mirada nos ayuda a ser conscientes de que existe esta representación compartida.

¿Pero la parametrizáis?

C.: No, no se describe, se interpreta, pero en la relación con otras culturas, se integra dentro de los estudios culturales. Pensamos en performance en relación con el arte, y ahí nace: las artes plásticas del siglo xx y las vanguardias. Y el concepto viene de ahí, pero se traslada después a todo tipo de textualidad. Ahora estoy bastante desligada, aunque sé que hay investigadores que están trabajando en esta línea. En España no, y en Italia tampoco, pero en Francia sí, y en México hay mucho.

Marta, tuviste un flechazo literario con Liudmila Ulítskaya. ¿Cómo conociste su obra? ¿Cómo te surgió la oportunidad de traducirla en Anagrama?

R.: Estaba en tercero de Filología Eslava y me fui a San Petersburgo a estudiar ruso. Entré en Dom Knigi, una librería muy conocida, y me pasó eso tan extraño que sucede a veces, que notas que hay un libro que te está llamando. Lo cogí y me gustó, aunque entendía poco, pero lo guardé. Y durante mi estancia allí fue el libro que intenté leer. Cuando estaba a punto de acabar la carrera, escribí un correo electrónico a Herralde presentándome y diciendo que quería traducir del ruso. Me citó en la editorial y me preguntó qué me gustaría traducir. Yo en ese momento estaba traduciendo un texto de Dovlátov, y le dije que Dovlátov o Ulítskaya. Me repreguntó que con cuál me quedaría, y la elegí a ella. Y Herralde compró de golpe tres títulos de esta escritora basándose en esa recomendación, aunque también encargaría algunos informes de lectura, claro. Pero me dio la oportunidad, sin tener apenas experiencia, de volcar las obras de esta autora. Lamentablemente es poco leída en España.

¿Nos animas a leerla?

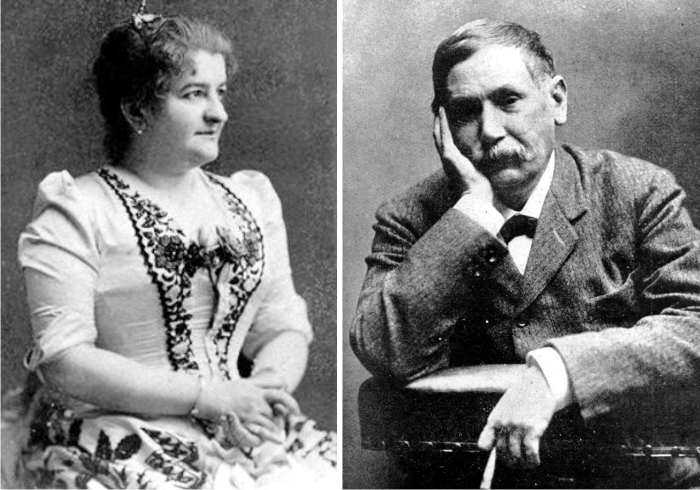

R.: Sí, me gusta mucho la última que traduje para la editorial Alba: Daniel Stein, intérprete. Es una obra grandiosa y compleja, con muchos escenarios y diferentes épocas… Ulítskaya es una de las grandes. Su nivel de reconocimiento en Rusia sería, por buscar un equivalente en español, como el de una Almudena Grandes.

El capítulo que más me ha gustado de tu libro es el de Tsypkin. ¿Has estado en Baden-Baden?

R.: No, si hubiera estado habría metido la foto [risas]. La de Tsypkin es una historia excepcional. Leonid Tsypkin era un científico, formó parte del equipo que introdujo la vacuna de la polio en Rusia, y era un escritor para el cajón, porque era judío y su padre ya había sido represaliado, así que sabía que, para no meterse en problemas, lo mejor era no publicar nada. Además, tenía una obsesión casi patológica por Dostoyevski. Y, privado como estaba de toda posibilidad de viajar fuera de la Unión Soviética, se imaginó cómo fue el segundo viaje que Dostoyevski hizo, acompañado de su mujer, por Europa. Tsypkin se subió a un tren de Moscú a Leningrado y mezcló ese viaje suyo a finales de la década de 1970 hacia el Leningrado soviético con el periplo que los Dostoyevski hicieron un siglo antes por Europa. Es formidable. Lo que pasa es que para entenderlo bien hay que tener un poco de conocimiento de la vida de Dostoyevski, porque Tsypkin da muchas cosas por sentado. Ese es el grado de detallismo que encontramos en Leonid Tsypkin, además recreado de manera dolorosa, porque no le dejaban salir del país. Solicitaba constantemente el visado porque quería emigrar de la URSS, como hizo su hijo, pero se lo denegaban, y como no pudo viajar se sirvió de su imaginación.

![]()

No lo vio publicado, ¿no?

R.: Verlo, no. En la edición española de la novela hay un prólogo de Susan Sontag en el que explica que sí tuvo noticia de que había visto la luz en Estados Unidos. Murió días después de saber que lo habían publicado en un semanario de Nueva York, le llamó su hijo para comunicárselo.

Papá, ya te puedes morir.

R.: Además, murió traduciendo. Literalmente, estaba sentado a su escritorio cuando le dio un ataque al corazón. Lo habían echado del trabajo y se ganaba la vida haciendo traducciones médicas…

Marilena, has traducido al italiano a la española Angélica Liddell. ¿Colaboraste con ella durante la traducción?

C.: En un par de ocasiones sí le he preguntado, porque ella tiene un lenguaje muy específico, si cojo un texto suyo lo reconozco como tal, es muy particular. Le pregunté respecto a un neologismo, le expliqué lo que se me había ocurrido y le pareció bien. Lo interesante es que a veces me envía grabaciones para que yo, escuchándolas, sepa cuándo hay que cortar.

Supongo que para ambas traducir a un autor contemporáneo al que le puedas preguntar cosas es un regalo.

R.: En parte sí y en parte no, porque si el autor es muy quisquilloso…

C.: También porque no quieres molestar.

R.: Me pasa a mí ahora. Estoy traduciendo una novela de Elif Batuman, una escritora americana de origen turco muy interesante, y me he encontrado con dudas que me han llevado a consultárselas. Pero, a no ser que sea estrictamente necesario, lo evito.

¿Y os habéis encontrado en casos en los que hubierais querido preguntar algo pero el autor ya había fallecido o no había manera de contactar con él?

R.: Me hubiera gustado tomarme algo con Vasili Grossman. Cuando traducía Vida y destino, alguna noche soñé que conversaba con él. Es un escritor que siento muy próximo. Acabo de traducir otro libro suyo, la crónica de un viaje que hizo a Armenia al final de su vida, y he tenido la misma sensación. Ha sido como cuando te reencuentras al cabo de unos años con alguien que significó mucho en tu vida. Esto solo me ha pasado con Grossman, que, aparte de ser un gran escritor, tenía un gran corazón.

Y a Marilena con Pirandello.

C.: Sí, me hubiera encantado conversar con él.

¿Y preguntarle cosas que te han surgido durante tu trabajo en su obra?

C.: Sí, pero cosas relacionadas con su forma de ver el mundo, cómo se le ocurrió tal cosa, qué estaba haciendo cuando pensó otra… pero sobre todo me habría gustado preguntarle por sus lecturas.

¿No hay ninguna biografía donde él lo cuente?

C.: Tenemos una biblioteca que se ha conservado y entonces sabemos que le interesaban los filósofos, las etimologías, el griego y el latín… pero no tenemos datos concretos.

R.: Para profundizar sobre las preferencias de un autor son muy útiles las marginalia, las anotaciones que se hacen al margen en los libros que conforman la biblioteca personal de un autor. En mi libro incluyo una foto que hice del ejemplar en francés del Quijote de Voltaire, conservado en la Biblioteca Nacional Rusa de San Petersburgo. En la foto se ve una glosa de puño y letra del filósofo francés que dice: «Esto me parece que no está bien traducido». Es formidable.

Entonces, en el caso de ambas, el querer conocer al autor es más por idolatría que por temas profesionales.

C.: Tampoco idolatría, es esa admiración y esa confluencia, sintonía, que sientes con el autor a partir de sus textos, que te están hablando de él.

R.: No concibo la relación autor-traductor como profesional. Me ha tocado traducir muchos libros que fueron producto de muchos años de trabajo, como Vida y destino o El doctor Zhivago…

Y El maestro y Margarita le llevó más de una década…

R.: Sí, unos doce años. Entonces, eso no lo puedes concebir como algo profesional, siento que me ha caído en las manos el legado de una vida. No es profesional, es una cuestión de sensibilidades, de sintonía…

Marilena, ¿el sector editorial italiano se interesa más por el teatro que el sector editorial español?

C.: No creo. El problema es que no estamos acostumbrados a leer teatro. No estamos entrenados para entender el paso entre una acotación, una intervención del autor…

Shakespeare es teatro y la gente lo lee.

C.: Pero porque es canónico.

R.: En España La Uña Rota ha editado las obras de Juan Mayorga.

C.: Y de Angélica Liddell también.

¿Leer a Mayorga puede ser tan divertido como leer El mercader de Venecia?

C.: Claro, y no solamente divertido, sino que te va a dar claves para interpretar lo que estamos viviendo. Son textos que se están escribiendo desde una mirada contemporánea a la nuestra.

R.: Hay cosas en teatro contemporáneo que, aunque no soy ninguna experta, creo que superan lo que se hace en narrativa.

Mentalmente no estamos hechos para su lectura.

C.: No estamos entrenados. Es un texto hecho para la representación, y, una vez que el texto se entrega, siempre hay varios niveles de interpretación: el editor, el traductor, los lectores, el librero y todo el circuito que se genera. Hay un director, unos actores que lo interpretan, nosotros como público cuando vamos al teatro, pero también como público lector, y la crítica. Un texto teatral tiene tantas capas de interpretación que no estamos acostumbrados a detectar… Pero sí tenemos las herramientas, sin duda.

R.: Si existiera la manera de ver teatro sin tener que asistir al lugar donde se representa la obra… Como lo que están haciendo ahora los cines de mostrar sesiones del Bolshói, de ballet. Quizá llegue el momento en que vayamos al cine a ver teatro, aunque ahora recuerdo que ya se está empezando a hacer…

Antes en Televisión Española se ponían obras de teatro.

C.: Sí, en Italia también.

R.: Si se mostraran producciones modernas e innovadoras, podría ser apasionante.

![]()

¿Es cierto eso de que a los traductores solo se les cuida en las editoriales independientes o pequeñas?

[Risas de ambas]

No comment, ¿no?

C.: Yo te puedo hablar de mi experiencia con Nórdica, donde el editor, Diego Moreno, fue increíblemente generoso y valiente. Pero quiero destacar la labor de los correctores. Se piensa mucho en el traductor, pero también el corrector de estilo y el corrector ortotipográfico te ayudan, porque te hacen ver el texto desde una mirada que no está viciada. A lo mejor has estados días pensando cómo rindes una frase y luego te da la clave. O no, pero el mismo hecho de que haya este diálogo en los márgenes de la página te desafía y cuestiona, y eso es muy positivo.

R.: La mayoría de editores son bellísimas personas [risas]. Pero también te encuentras gente que no entiendes que, siendo editores, puedan tener una visión del texto tan alejada de lo que es. Hay algunos, la minoría, cuya máxima prioridad es que entregues la traducción en una fecha determinada. Pero es que la traducción no es matemática pura, quizá el texto te lleva más tiempo porque es más complicado de lo que parecía. Para mí los peores momentos de este oficio son cuando te encuentras con que el editor no rema en la misma dirección que tú.

Últimamente, sobre todo en las editoriales pequeñas, aparece en portada el nombre del traductor, mientras que antes estaba medio escondido junto al ISBN y el copyright.

C.: ¡Es verdad!

R.: No me hace particular ilusión que mi nombre aparezca en la portada, pero es una cuestión de coherencia, ahí está tu nombre tanto para los aciertos como para los errores. Y creo que es normal que aparezca junto al del autor, pero no por una cuestión de ego, sino de responsabilidad. Y también para que los lectores no se olviden de que están leyendo una traducción. Lo ves mucho en las reseñas. «Tiene un estilo…» A ver, recuerda siempre que lo que estás leyendo es una traducción de esa novela.

¿Qué haríais si estáis traduciendo algo, consultáis una traducción previa y veis que han resuelto mejor alguna palabra o frase complicada?

R.: Yo consulto todo lo que hay, para bien y para mal. Es un trabajo extra. Prefiero traducir cuando no hay una versión anterior en español, porque me siento más libre. Cuando hay ya una traducción anterior, la consulto en los pasajes problemáticos y, si veo que el traductor se ha aproximado a una buena solución, pues, honestamente, me sirve para tratar de alcanzar una decisión mejor, si es posible. Sería ilógico no aprovechar los recursos existentes, el trabajo previo de los colegas. Yo espero que, dentro de unos años, quien traduzca una obra que yo haya vertido anteriormente pueda consultar la mía, sobre todo si es un clásico, pues el nombre de traducciones que hay de un título importante da buena cuenta de la salud de una cultura. La cultura no son compartimentos estancos, la vamos construyendo entre todos.

C.: Y estamos dialogando. Dialogas con ese texto.

¿Llegará algún día en que una máquina pueda traducir igual o mejor que una persona?

R.: En las aplicaciones prácticas se impondrá. Cuando viajo, cada vez veo a más gente que habla a su móvil en su idioma y se oye automáticamente la traducción preguntando por una habitación de hotel o cualquier otra cosa. Pero en cuanto a la traducción literaria es imposible.

C.: Se perderían todos tus referentes. Cuando te decides por una palabra, en ella está tu historia, tu lengua, tu biografía, tu cultura, tus conversaciones… eso se perdería.

¿Traduciríais vuestras propias obras?

C.: Sí.

R.: Yo también. De hecho, estoy traduciendo En la ciudad líquida al catalán. Cuando traduces una obra propia, es imposible no caer en la tentación de introducir cambios, y como el texto es tuyo te tomas todas las libertades. De hecho, no sé si eso sería una traducción o una adaptación. Nabokov es el ejemplo paradigmático de esto. Las memorias que hoy conocemos como Habla, memoria, primero las escribió en inglés y luego las tradujo al ruso con el título Druguie Beregá (Otras orillas). Mientras las vertía al ruso, al darse cuenta de que había cometido errores en la versión original, decidió reescribirlas en inglés, así que se puede decir que escribió el libro tres veces.

C.: Jasmina Tešanović, escritora serbia, publicó en España un texto maravilloso llamado Matrimonium, que es el diario que escribió el año siguiente a la muerte de su madre. Toda su obra anterior, así como la posterior, la escribió en serbio, su lengua materna; pero para este diario eligió el inglés. Hay un momento del texto en el que dice que no puede escribir en serbio porque es el idioma en el que es juzgada, el idioma en el que la conoce todo su círculo más íntimo, así que elige el inglés porque es el idioma de la libertad. A mí eso me pasa, mi idioma adulto, el de mi formación, el amor y la familia es el castellano…

¿Y te enfadas en castellano o en italiano?

C.: ¡En napolitano! [Risas]

Por último, recomendadnos un libro que hayáis traducido.

C.: No ha salido todavía, pero el que he mencionado antes, En otras palabras, es precioso, es una joyita.

R.: Sí, es una maravilla. A ver, el crazón me pide Vida y destino, es una novela imprescindible para reflexionar sobre los totalitarismos del siglo xx. Y por el mensaje humanista que tiene. Todas las digresiones que hace sobre el bien, la bondad… me conmueve.

![]()

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)